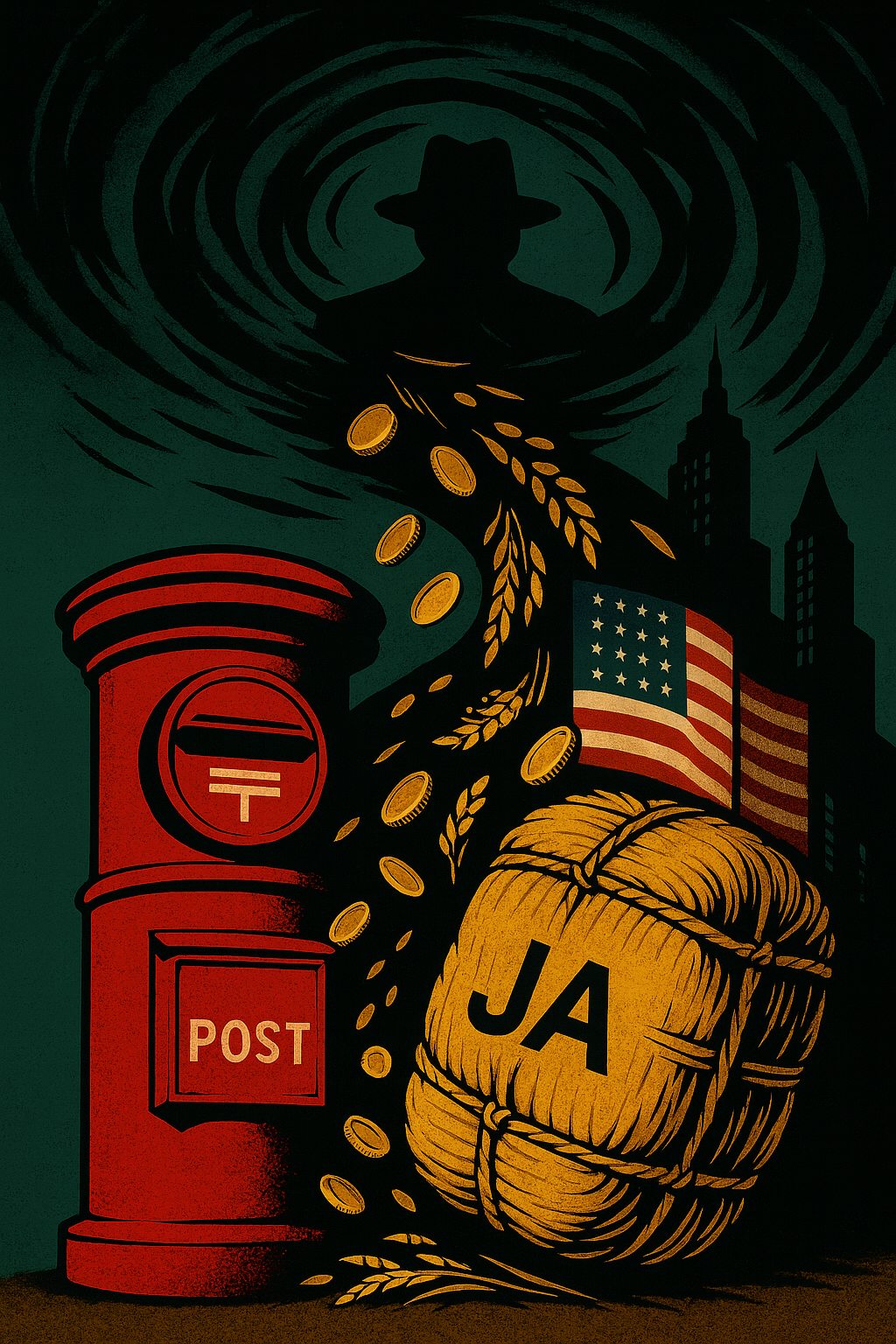

人権市場は、もう始まっている。

トー横の夜に放置された子供たち。国境を越え、更には低賃金で働かされる移民たち。

本来であれば守られるはずの権利が、居場所や賃金と引き換えに強制されている。

それを「自由」と呼び、「自己責任」と片付ける思想がある。

グローバリズムやリベラルの令名のもとで、人権は守られるどころか、市場で取引され始めている。果たして、日本の未来はどこへ行こうとしているのだろうか?

1.トー横の子供たちが「売っているもの」

トー横に集まるのは、ただ夜更かしした若者だろうか。

彼らは無意識のうちに、自分の持つ人権を切り売りしているのではないだろうか。

学校に行く権利を投げだし、教育を放棄する。

家で眠る権利を失い、路上で夜を明かす。

安全に暮らす権利を手放し、代わりに得るのは金銭と数時間ばかりの居場所。

彼らが市場に差し出しているのは「時間」や「身体」だけではない。

もっと根本的な、生きるために守られるべき権利だ。

そして、それを買うのは「保護者のふりをした大人」や「面倒を見ると言いながら搾取する存在」だ。

泊めてやる、食わせてやる、金をやる―――その言葉は、一見救いのように響く。

やがて、それが薬のように慢性化し、常習化する。

それは、裏を返せば権利を差し出さなければ成立しない取引に過ぎない。

この取引はすでに「自己責任」の名のもとに正当化されている。

彼らが「自由を選んでいる」ように見えるからだ。

だが、実際は選択肢を奪われた子供たちが、最後に残されたもの=人権を売っているに過ぎない。

2.労働移民が失う「自由」

「働きに来ただけだ」、そう思って国境を越えてきた彼らは、気づけば自分の自由そのものを差し出している。

技術実習の名目で来日した移民たちは、工場や農場で低賃金で縛られている。

パスポートを雇用主に預け、自由に移動する権利を奪われる。

労働時間を選ぶこともできず、声をあげれば帰国を強要される。

形式上は「契約」だ。

だが、その契約は自由意志ではなく生存のための強要に近い。

借金や家族の期待を背負った彼らは、条件を飲み込むしかない。

結果として、彼らは移動の自由・発言の自由・選択の自由を売り渡している。

それは給料のために働いているのではない。

「人権を担保にして労働を続けている」のだ。

そしてこの現実もまた、「自己責任」と「契約自由」という言葉で正当化される。

移民は選んだ、サインをした──だから問題はない。

だがその背後にあるのは、

貧困という強制力と、制度という檻だ。

トー横の子供たちが夜の路上で権利を売るように、移民労働者もまた、国境を越えて人権を切り売りしている。

3.人身売買要素の共通点

トー横の子供と、労働移民。

一見、まったく別の存在に見える。

だが両者は同じ構造に飲み込まれている。

そこには、人権を売らざるを得ない 4つの共通点 がある。

① 経済的困窮

金がない。それだけで、人間は権利を切り売りする。

「寝る場所が欲しい」「仕送りが必要」…それが自己命令となり、選択肢を縛る。

② 法制度の穴

制度は存在する。

だが、それは守るためではなく、むしろ搾取を合法化する形で働く。

児童相談所の限界。技能実習制度の抜け穴。

守るはずの仕組みが、人権を売る舞台装置になっている。

③ 監視の届かない空間

夜の繁華街、閉ざされた寮。

外部の目が届かない空間は、自由の象徴ではなく、搾取の温床だ。

見えない場所で、権利は静かに値札をつけられる。

④ 自己責任という正当化

「自分で選んだのだろう」

「契約したのだから問題ない」

この言葉が最後の錦の御旗となり、あらゆる人権の取引を正当化する。

自由は、いつの間にか“売買可能な商品”へとすり替わる。

こうして、トー横の子供も移民労働者も、同じ仕組みに絡め取られる。

違う場所で、違う姿をしていても、彼らが市場に差し出しているものは一つ。

人権そのものだ。

4.グローバリズムとリベラルの矛盾

人権は守られるべきだ──そう語るのは、いつもリベラルとグローバリストだ。

だが現実には、その理念こそが人権を市場に差し出す役割を果たしている。

自由という名の放置

「個人の自由を尊重すべき」―――この言葉の美しさの裏に隠れた意味を考える必要がある。

トー横の路上で眠る未成年を前にして、それは単なる人権を捨てさせる口実にしかならない。

子供でさえ「自己責任」の一言で切り捨てられる社会。

それを自由と呼べるのか。

国境を越える権利の裏側

グローバリズムは国境をなくし、人の移動を促進する。

だがその移動は、安価な労働力を供給する仕組みにすり替えられる。

「国際協力」「多文化共生」の言葉の裏で、移民は安く買える権利を売り渡すことを強いられる。

理想と現実の乖離

リベラルもグローバリストも、人権を掲げる。

だがその人権は、抽象的な理念として存在するだけだ。

現場では、人権が守られるどころか、放置と制度の名の下に取引されている。

結局のところ、リベラルもグローバリズムも、政府でさえも「人権を守る」という旗を掲げながら、実際には人権市場のブローカーとして機能しているのではないか。

5.将来、人権はどう取引されるのか

人権は守られるべきものだ。

だが、現実はそうではない。

歴史を見れば、それはいつも奪われ、制限され、そして取引されてきた。

では、この先の未来に「人権市場」はどのように拡大していくのか。

まず切り売りされるのは、ささやかな権利だ。

SNSで同意した規約の一文、アプリが要求するアクセス権限。

誰もが気づかぬうちに、自分のプライバシーや個人情報を差し出している。

やがてその流れは広がっていく。

生活に行き詰まった人々は、もっと大きな権利を手放すだろう。

移動の自由、発言の自由、選択の自由。

「高額報酬やサブスクと引き換えに、10年間はこの企業の監視下に入る」、そんな未来は遠くない。「契約」と「自己責任」という言葉のもとに、自由の一部が商品化される。

そして最後には、人権そのものがパッケージとして扱われる。

投票権、表現の自由、安全に生きる権利。

それらは一括でまとめられ、売買可能な資産へと姿を変える。

人権は、不可侵の理想ではなく、金融商品のように流通する。

それが明日かもしれないし、数十年先かもしれない。

だが、すでに兆候は始まっている。

未来はただ、それを制度として整えるだけなのだ。

6.まとめ:人権を「不可侵資産」として守れるか

人権は、かつて「誰にも奪われないもの」と定義されていた。

だが現実には、貧困と制度の狭間で、いとも簡単に切り売りされている。

トー横の子供たちも、移民労働者も、その最前線に立たされているにすぎない。

このまま進めば、人権は「売り物」として完全に市場に組み込まれる。

それは避けられない未来のように思える。

金銭や契約では取引できない。

自己責任や自由の名では奪えない。

そうした枠組みをもう一度つくり直すしかない。

人権を市場に委ねるのか、それとも不可侵の資産として守り抜くのか。

その選択は、すでに私たち一人ひとりの足元で迫られている。

コメント