2005年、小泉純一郎が断行した郵政民営化は、結果として日本の政治・経済に大きな衝撃を与えた。そして20年が経ち、息子の小泉進次郎氏が農林水産大臣として米価高騰・流通混乱のさなかに就任。

タイミングは奇妙なことに米価高騰や米の流通高覧、いわゆる”令和の米騒動”の真っ最中だった。

分野こそ違えど、両者には「国民生活の基盤に関わる巨大組織の制度変革」という共通点がある。片や金融インフラ、片や食料と食文化。

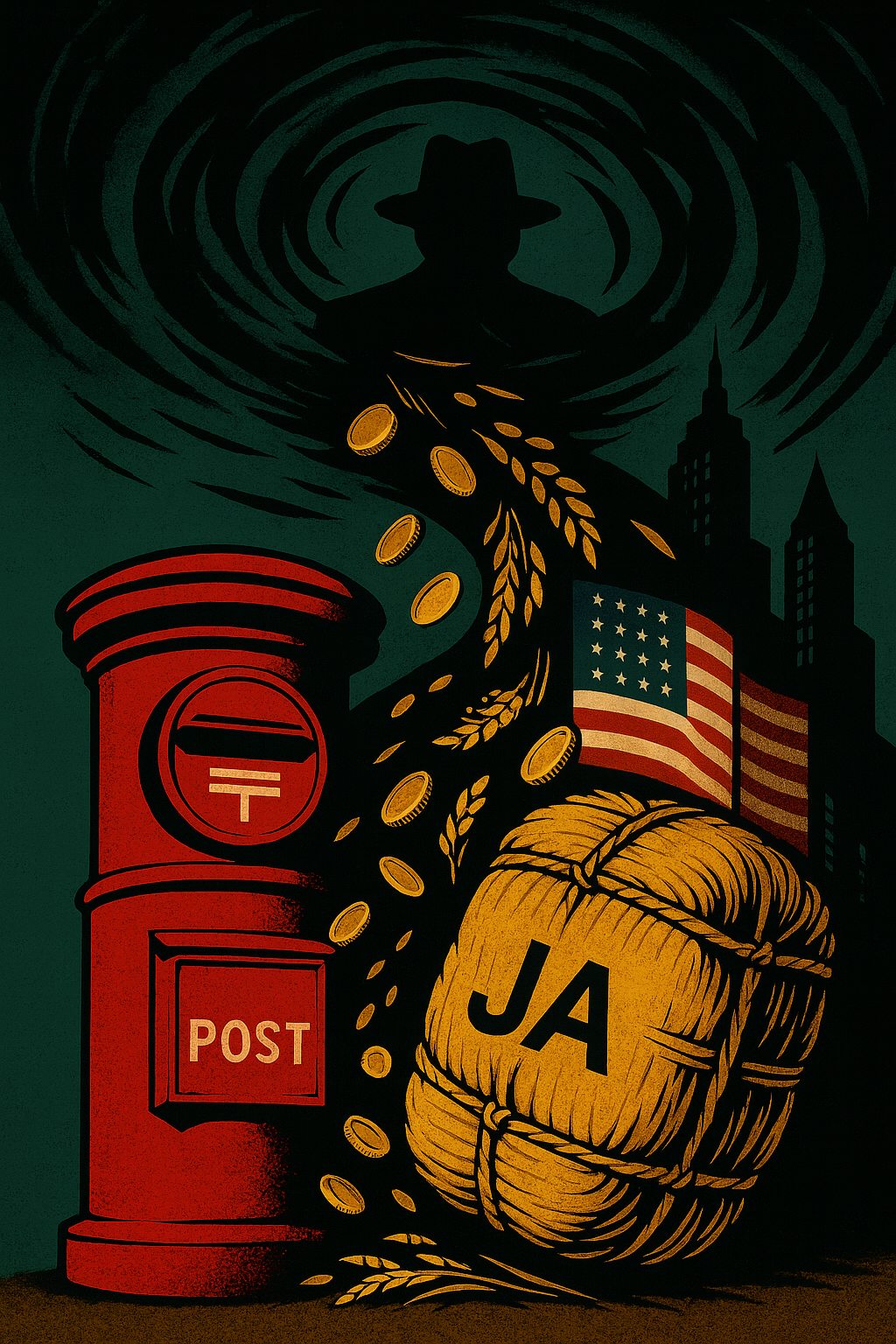

郵貯・簡保からJAの米市場へ──この二つの出来事を比較すると、偶然の一致にしては出来過ぎてないだろうか?

1.郵政民営化(2005)とJA・米騒動(2025)

郵政民営化(2005)

背景

2000年代初頭、日本は長期不況の出口を模索していた。

小泉純一郎首相は構造改革路線を掲げ、既得権益打破を前面に押し出した。

郵政民営化は効率化・コスト削減・競争促進・サービス向上を目的とし、350兆円規模の郵貯・簡保資産を市場原理の下で運用、日本経済活性化を狙った。

事実

- 2005年、郵政民営化関連法成立

- 郵貯・簡保資産:約350兆円

- 政府直轄から市場原理運用へ移行(外資も理論上アクセス可能)

- 収益悪化が続き、赤字転落(600億円超)

- 自民党議員連盟が年650億円規模の交付金支援を検討

結果

米国からの年次改革要望書など、外圧が民営化を後押しした可能性。

資産運用先として海外債券・証券が増加し、米国市場への資金流入。

「効率化」という名目で国民の金融インフラを弱体化、国民生活の利便性低下と財政負担増だけが残った。

JA・米騒動(2025)

背景

2023年から2025年現在、日本では米価高騰や流通の混乱が進行。

減反政策、天候不順、投機的取引など複数要因が絡み、米価は高騰。

江藤拓農水相が発言で批判を受け辞任し、小泉進次郎氏が後任に就任した。

事実

- 江藤拓農水相が「米を買ったことがない」と発言し批判を浴び辞任

- 後任に小泉進次郎氏が就任

- JA(農協)は全国的な農業・金融・流通ネットワークを持ち、莫大な資産規模を誇る

- 米価高騰と物流混乱が国民生活を直撃

- 食料安全保障・農家経営への影響が懸念される

推測

・変化の可能性

JAは農業・金融・流通を束ねる全国的な組織。その改革や市場自由化が加速すれば、国内農家や地域経済が大きく変わることになる。新規参入や競争促進が謳われる一方、農家経営や地域食文化への影響は避けられない。

・食文化の危機

米は日本の主食であり、和食文化の核。

もし市場自由化が進めば、外資系アグリビジネスや多国籍食品企業の参入が容易になることだろう。制度改革の方向次第では、価格変動や供給構造の変化が食卓に直接影響する。

もし過度な競争や外部依存が進めば、地域ごとの米文化や食の多様性が損なわれる恐れがある。

二つの事例の比較

| 要素 | 郵政民営化 | JA改革・米市場 |

|---|---|---|

| 対象 | 金融インフラ | 食料・食文化 |

| 推進者 | 小泉純一郎 | 小泉進次郎 |

| 当初の説明 | 効率化・競争促進 | 農業改革・市場活性化 |

| 結果(または懸念) | 利便性低下、財政負担 | 農家経営悪化、文化衰退の恐れ |

二つの出来事の共通点―――

- 巨大な国民資産の存在:

郵政=350兆円規模の金融資産、JA=農業・金融・流通を網羅する全国ネットワーク - 外圧と国内改革論の融合:

郵政は年次改革要望書、農業はTPPや食料自由化論などが背景 - 「効率化」という大義名分:

最初は耳障りの良い改革論で始まり、長期的に公共性が揺らぐ危険

二つの出来事の違い―――

- 郵政 =金融システムへの影響

米市場=生活直結の食料と文化への影響 - 郵政 =短期で経営悪化が顕在化

米市場=気候変動・国際相場・物流など複合要因で長期的・不安定

歴史は繰り返すのか?

郵政民営化が残したものは、当初の説明とは異なる現実だった。「効率化・競争促進」といった耳障りの良いキーワードで始まり、結果的には公共インフラ弱体化と財政負担増で終わった。

もしJA改革が同じ軌道を辿れば、金融に続き、今度は食文化が失われることになるかもしれない。

金融の次は食文化──この連続性は偶然なのか、それとも必然なのか?

過去の経緯を知ることは、これからの判断に重要なヒントを与えてくれるだろう。

コメント