「なんで農業だけ社会主義的に守るんですか?」「市場に任せればいいじゃないですか?」

―――このような声は、自由主義経済を前提とした現代では珍しくない。

だがこれには、決定的な前提の欠如がある。

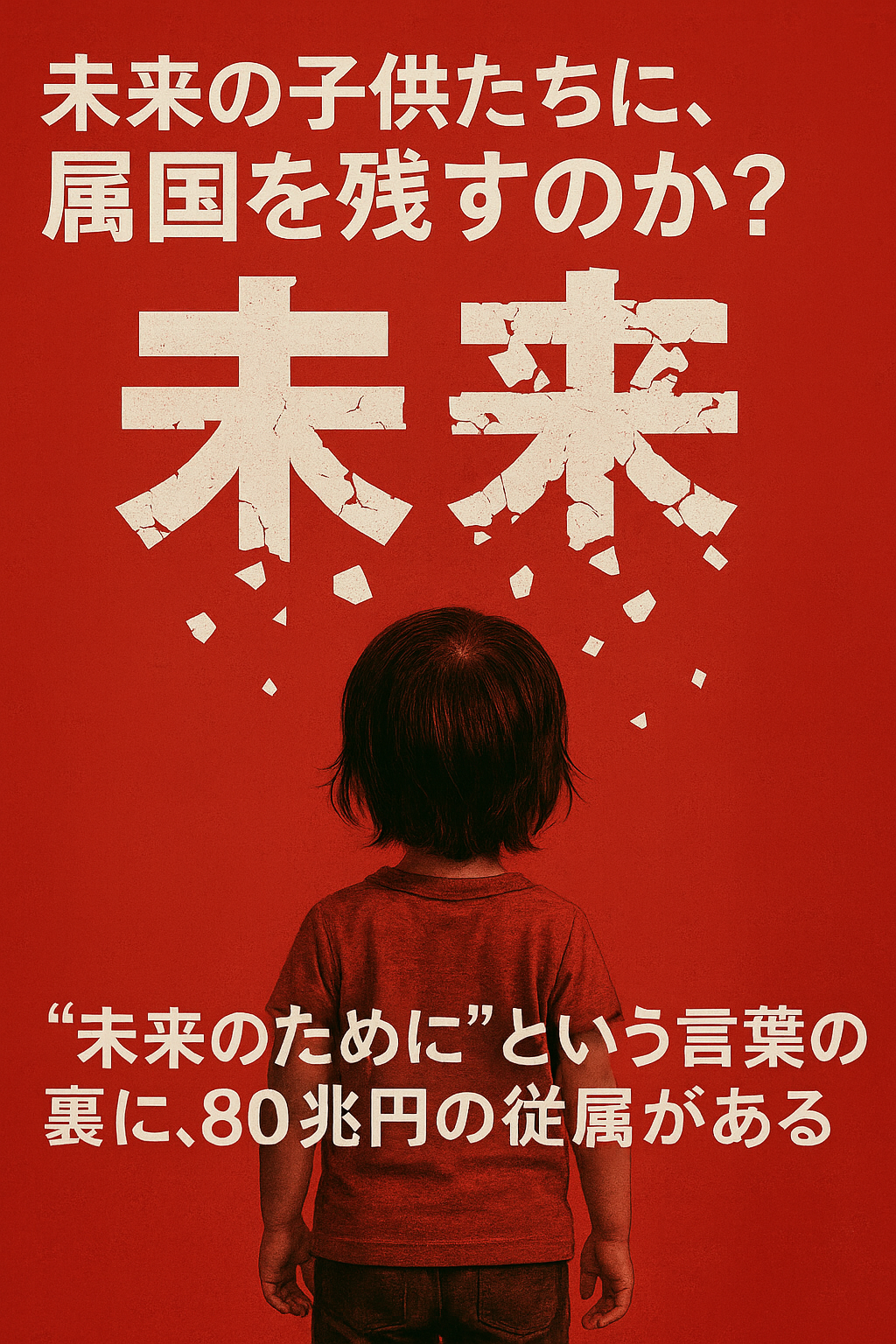

それは「農業を市場で競わせる」これ自体が、国民の”生きる権利”の62%を、他国の意思に委ねているという事実を見落としている、という点だ。

日本の食料自給率は約38%、つまりは非自給率は62%ということだ。

つまり、わたし達の命の6割以上が、すでに海外に預けられている。

肥料・飼料・種子といった生産インフラまで含めれば、その依存度はさらに高い。

それでも「市場に任せろ」と言えるのだろうか?

これを背景に、わたし達が守るべきものを考えていきたい。

1.市場原理と安全保障:価値基準の衝突

近年、SNSや一部のインフルエンサーの間で、農業を自由競争に委ねるべきだという主張が散見される。

- 「外国産の方が安くてそこそこ美味しいなら、それを買えばいい」

- 「競争できない産業は淘汰されるべきでは?」

- 「農業だけ保護されるのは不公平では?」

こうした言説は、グローバル経済を前提とした自由主義的な発想に立脚しており、一見すると合理的だ。だが、このロジックは一つの重大な事実を見落としている。

それは、農業は単なる「産業」ではなく、「国家の存続条件」であるということだ。

食料は、経済商品であると同時に、安全保障資源でもある。

平時においては「安い」「おいしい」「流通効率」といった市場原理で評価されるが、有事になれば、その供給の有無が国家の命運を左右する。

市場原理の文脈では「敗者が去る」のは自然なことかもしれない。

しかし、農業が“去ったあと”の国は、生きていけない。

農業には“撤退の自由”が許されないのだ。

このことを前提にせず、農業を他の産業と同列に語ることは、国家戦略としての盲点を生む。

2.農業は“産業”か、“国家機能”か

農業は、確かに生産活動であり、経済的には「第一産業」として分類される。

だが、その本質は国家の生命維持装置に他ならない。

食料は、空気や水と同じく、人間が生きるために不可欠な供給資源である。

そしてその供給は、安定して初めて“日常”として機能する。

問題は、その供給がどこから来ているか、という点だ。

日本の食料自給率は約38%。裏を返せば、62%は海外依存。

つまり、日本人の摂取カロリーの6割以上が、他国の“輸出してくれる善意”によって成り立っている。

これを裏返せば、国民の命の62%を他国の政策や外交リスクに預けているということになる。

さらに問題なのは、食料そのものだけではない。

- 肥料の原料(窒素・リン酸・カリ)は中国・ロシア・中東などに依存

- 飼料穀物の多くはアメリカやブラジルからの輸入

- 農薬・種子の多くも外資が支配するグローバル企業が供給源

つまり、「国産の米を食べてるから安心」では済まない。

農業の土台そのものが、国外資源に依存しているということである。

そして、そのどれかの供給網が一度でも止まれば即座に連鎖し、農業の生産機能ごと瓦解する可能性がある。

食料は平時には「商品」でも、有事には「盾」に変わる。

農業を“市場の論理”で淘汰させるというのは、国家の、そして国民の「生命維持装置」を外注するに等しい。

日本の現状は、すでに「生殺与奪の権の62%を、他国に預けている」状態である。

このリスクを直視せずに、農業を「競争力がない産業」として切り捨てることは、国家の主権と自立の放棄に限りなく近い。

3.公務員化という選択肢:自由市場の限界点

現在の日本では、農業の担い手が急速に減少しつつある。

平均年齢は67歳を超え、後継者不足が深刻化。

さらに、農地の細分化や都市部への人口流出も相まって、自給体制そのものが構造的に崩壊の瀬戸際にある。

その一方で、輸入農産物は価格・量ともに圧倒的な競争力を持っている。

アメリカやオーストラリアの大規模農場による大量生産、低コスト化、為替差などにより、国内農業は経済合理性の面で完全に不利な立場に置かれている。

この状況で「市場に任せる」とは、言い換えれば「日本の農業は不要である」と宣言するに等しい。

では、どうするか?

市場論理では支えきれないが、国家として必要不可欠なものに対しては、「国家が責任を持って維持する」という選択肢がある。

つまり、農業従事者を公務員化、あるいは準公務員化するということである。

公務員化によるメリットは―――

- 安定雇用化により後継者確保がしやすくなる

- 地域維持インフラとしての農村機能を保存できる

- 緊急時の指揮統制(備蓄・分配)が国の責任で可能になる

- 生産そのものではなく、供給能力の保持を目的化できる

農業を“職業”ではなく、“戦略インフラ”と再定義すれば、国家予算を用いて維持することはむしろ当然の判断となる。

「公務員にしてまで守るべきなのか?」という問いは、自らの生殺与奪の権を他人に明け渡す他ならない。

ここで重要なのは、「市場 vs 国家」という対立構造ではない。

むしろ、“市場に任せられない領域”をいかに戦略的に見極めるかという判断こそが、これからの政策に求められる論点である。

4.民間→公務員化の事例

近年、日本社会では「官から民へ」というスローガンが繰り返されてきた。

公共サービスの効率化や財政負担の軽減を名目に、多くの分野が民営化されてきたことは事実だ。

しかし一方で、その逆の動き――「民間から公務員化へ」という流れも、静かに広がっている。

その背景には、共通した流れがある。

「市場原理では維持できないが、国家・社会として必要不可欠な機能」

こうした領域では、採算性ではなく公共性を重視する再公営化・準公務員化の動きが始まっている。

主な先行事例

| 分野 | 背景と動機 |

|---|---|

| 医療(地方病院) | 医師不足や経営悪化により民間病院が撤退 → 自治体が運営を引き継ぎ、医師を公務員として雇用 |

| 保育・介護 | 人手不足と待遇の低さから民間運営が困難に → 一部自治体が保育士や介護士を正規職員として採用 |

| 公共交通(地方鉄道) | 採算が合わず赤字続き → 地方自治体が路線維持のため運営費用を負担、第三セクター化や直営も |

| 水道事業 | 民営化による料金上昇・老朽化放置が問題に → 再公営化やコンセッション契約の見直しが進行中 |

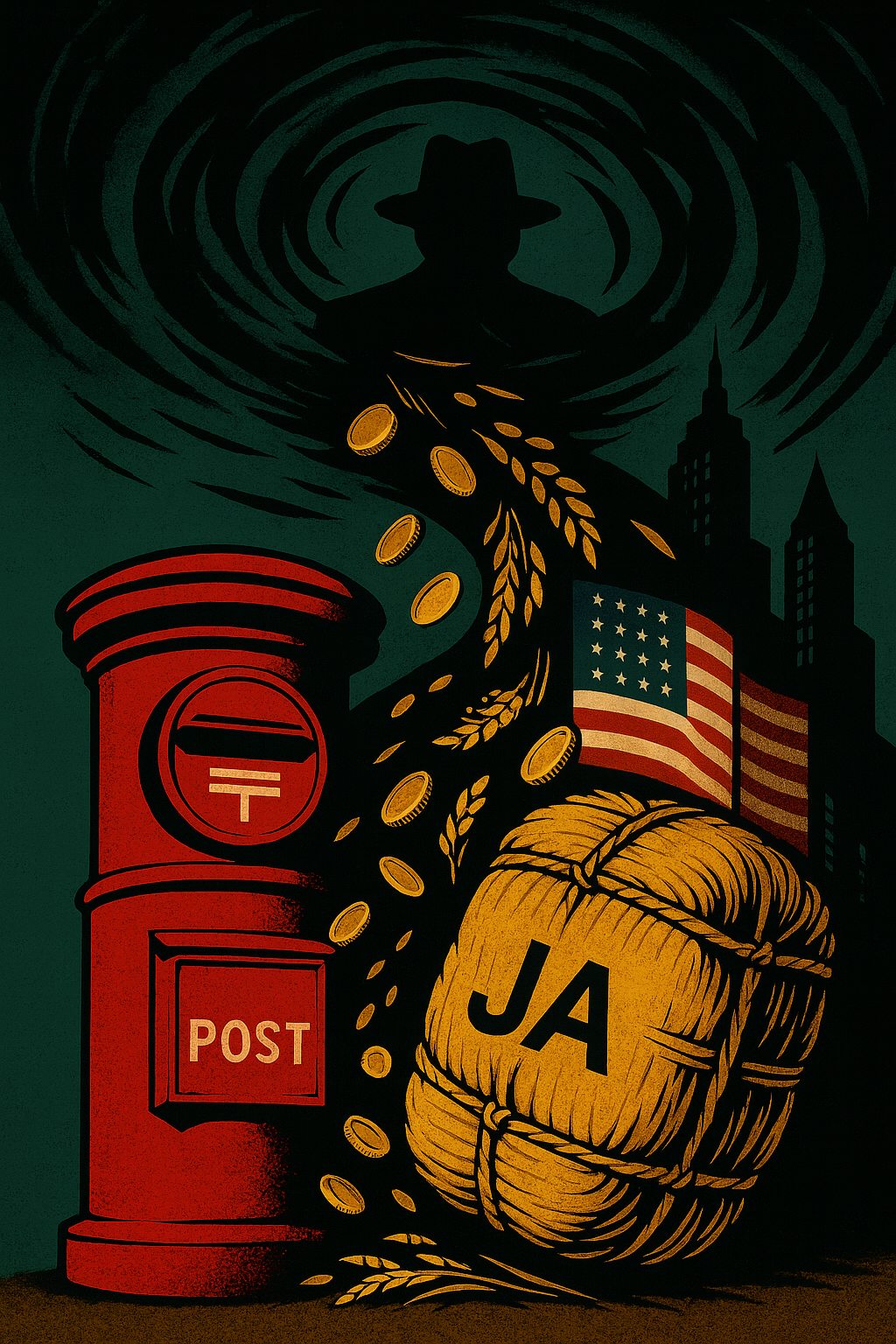

| 郵便局網(日本郵政) | 郵政民営化以降、客足減と赤字続き → 自民党議連が年650億円規模の交付金支援を検討中 |

特に郵政の事例は象徴的だ。

2007年の郵政民営化により、「国営→民営」へと転換されたはずのサービスに対して、2025年になって再び国家による直接支援(交付金)が検討されている。

つまり―――

「公務員を減らせ」と言って民営化したのに、「民間では維持できないから」と補助金を出す。

という、矛盾=“民営化の幻想”の崩壊が起きている。

こうした事例に直面して―――

- 「民営化は本当に効率的だったのか?」

- 「市場に任せれば、国家は責任を免れるのか?」

- 「“補助金で民営を支える”とは、実質的な準公務員化ではないのか?」

と考え直す必要がある。

農業も、郵便も、医療も、同じ構造の中にある。

「国家が切ってはいけない領域はどこか?」という判断の問題なのだ。

これらの事例に共通するのは、「市場に任せた結果、機能不全に陥った領域を国家が引き取った」ということだ。

5.電力・水道との構造的共通点

農業の“市場任せ論”は、過去に別の分野でも繰り返されてきた。

たとえば電力自由化や水道民営化などである。

どちらも、「民間のほうが効率的」「競争原理で価格が下がる」「財政負担を軽減できる」といった期待のもとに進められた。

しかし、その結果として見えてきたのは、効率化の裏側に潜む深刻なリスクだ。

各インフラに共通するリスク

| 項目 | 表面的なメリット | 本質的リスク |

|---|---|---|

| 電力 | 再エネ事業の活性化/選択の自由 | 外資系企業が送電網を支配 → 戦略的インフラの掌握リスク |

| 水道 | 民営化による財政軽減 | 運営放棄・水質劣化・料金高騰 → 生活インフラの劣化 |

| 農業 | 安価な輸入品で生活コストが抑制される | 62%の食料を海外依存 → 生殺与奪の権の喪失 |

電力や水道が「生活インフラ」だとすれば、農業は「生命インフラ」そのものだ。

にもかかわらず、農業は最も過小評価され、最も市場に晒されやすい状態に置かれている。

この怖さは、依存していることに気づかないまま日常が続く点にある。

- 外国が肥料や食料の輸出を制限すれば、価格が高騰し、供給が途絶える

- 為替が大きく変動すれば、輸入コストは跳ね上がり、庶民の食卓に直撃する

- 国際的な物流が分断されれば、物理的に届かなくなる

そのとき、「もっと安いものを市場で選べばいい」と言っていた言説は、一瞬で通用しなくなる。

日本はすでに、食料の62%を外国に依存している。

これは単なる貿易統計ではない。

「命の供給権」の62%を他国に預けている構造的事実である。

農業、電力、水道。

これらは一見バラバラの分野に見えるが、「国家機能の根幹を支えるインフラ」という点で共通している。

そしてそのどれもが、市場原理では“維持できない”領域なのだ。

6.国家が守るべきものとは?

「民間でできることは民間に」

「競争に勝てないなら、淘汰されても仕方ない」

こうした価値観が、長らく政策の軸となってきた。

それが功を奏した場面もあったかもしれない。だが今、その前提自体が揺らいでいる。

農業は、電力や水道と同じく、国家の生命インフラである。

それを「価格競争に弱い」という理由で放任することは、国民の命を、為替と外交と地政学に委ねるということに他ならない。

日本の食料非自給率:62%

それは単なる統計ではない。

それは、「生殺与奪の権の62%を、他国に握られている」という告白だ。

もしこの状態で、有事・制裁・輸出規制・円安などが重なれば、我々は何を食べて生き延びるのか。

その問いに対する答えが、「市場がなんとかするだろう」で良いのだろうか?

この国を成り立たせる「条件」そのものが、市場の論理によって破綻しかけている。

今こそ、原点に立ち返る必要がある。

- 国家が存在する目的は何か?

- 誰の、どんな命を、どうやって守るべきなのか?

- そして、国家が責任を負うべき“最低限の領域”とはどこなのか?

農業は、利益の大小で測るべきものではない。

それは、人間の尊厳と国家の自立を維持するための最低限の装置であり、場合によっては、国が直接担うべき最後の砦である。

経済は自由であってよい。

だが、命の供給網だけは、国家が手放してはならない。

「農業は守るべきか?」という問いの裏にあるのは、「国家がどこまで命の責任を持つべきか」という本質的な思想だ。

コメント