ディズニープリンセスたちは、物語の中で美しさだけではなく、気の強さや芯のある行動で観る者の記憶に残る。

たとえば「アラジン」のプリンセス、ジャスミンだ。

自分の王宮の衛兵たちや敵であるジャファーにも物怖じしないし、虎すらペットにしている。

純粋だが、自分というのを持っているし、その強さは「アラジン」という物語に自然と溶け込んでいる。

そんな「アラジン」のジャスミンと比べると、白雪姫は少し不思議な存在だ。

毒リンゴを食べて、ほとんど物語の中で”死んでいる”。

彼女の行動はほとんど描かれず、ただ美しいという象徴のまま眠り続け、王子さまのキスで目覚める。

受動の象徴、それが白雪姫だった。

そんな白雪姫を、現代の価値観で”再定義”したのが、今回の実写版だ。

白雪姫役 ラテン系俳優のレイチェル・ゼグラーはこう語っている。

「1937年に公開された原作アニメは、彼女をストーカーする男とのラブストーリー。奇妙ですよね。だから、今回はその部分は再現しませんでした」

「本当の愛に憧れることをせずに、亡き父親からの『恐れず、公正で、勇敢であればなれるリーダー』になることを夢見ています」

「『愛を求めるなら仕事はできない』とか『働くなら家族は持てない』など追いつめるようなことは決してしたくありません。それは真実ではないからです。」

やけに現代思想をぶち込んだプリンセスを作り上げたもんだ。

と思わず、そんなツッコミをしたくなるが、批判をしたいわけではない。

ただ、「なぜ、ここまで違和感が強いのか?」を考えてみたかった。

白雪姫と言えば、「鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰?」という呪文のようなフレーズだ。

美しさがすべてを動かす。起承転結、そのすべてがこの”呪文”によって展開される。

だが、レイチェル・ゼグラーが語る白雪姫は、その呪文を否定し、王子の存在すら”奇妙”と切り捨て、そして強く勇敢な女性リーダーを形作る。

それはもはや、童話『白雪姫』の再解釈(リメイク)──いや、別の思想を流し込んだ“乗っ取り”にも見える。

今回の実写版白雪姫が炎上した理由のひとつに、前述の「ポリコレ配慮による改変」があるようだ。

白人であるはずの白雪姫をラテン系の女優が演じること。

王子との恋愛要素を削除し、「自立する女性像」へと軸を移したこと。

こうした要素が「ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)」に基づいた演出だと見られ、賛否を呼んでいるようだ。

けれど、そもそもポリコレって何だろう?

わたし自身も、「ああ、ポリコレ?なんか“そういうことでしょ?”」とイメージで片づけていた。

だからまずは、Wikipediaで定義を確認してみた。

ポリティカル・コレクトネス(英: political correctness、略称:PC、ポリコレ)とは、社会の特定のグループのメンバーに不快感や不利益を与えないように意図された政策(または対策)などを表す言葉の総称であり、人種、信条、性別、体型などの違いによる偏見や差別を含まない中立的な表現や用語を使用することを指す。「政治的正しさ」「政治的妥当性」とも言われる。

つまり、ポリコレとは本来は「誰かを不快にさせない表現の選択」を意味する。

人種・性別・信条・体型などの違いによる差別や偏見を排し、配慮ある社会を目指す理念ということだ。

だが、この”正しさ”が創作の現場に落とし込まれるとき、しばしば観客を置いてきぼりにする。

「白雪姫」という古くからある作品に、現代的な一部の価値観を注入すると、当然ながら「そんなの白雪姫じゃない!」と怒る人が必ず出てくる。

そして、その反応は新しい現代価値観にとって必要な演出になる。

「ね? ほら、あなた古い価値観に縛られてるでしょ?」

「だから、やっぱりポリコレって必要なんですよ」

こうして、発信者の自己肯定のループが始まる。

この仕組みは、らくがきを崇拝する現代アートにも通ずるものがある。

難解な作品を前に「よくわからないな」と言えば、

「それはあなたの感性が足りないからだ」

「意識が低いね」

と、分からない側が敗北するルールが暗黙のうちに敷かれている。

同じことがポリコレでも起きている。

批判した時点で“負け”の構図が始まるのだ。

「怒るあなたは古い」

「これが理解できないなんて時代に取り残されている」

「なんか違う」と言った時点で、「時代遅れ」や「保守的」と見なされてしまう。

反論によって”正義”が成立するようにデザインされているのだ。

こうして炎上そのものが、“無知や旧時代性の証明”に転化されている。

正義を語ること自体は別に悪いことではない。

差別をなくし、多様性を認めるという姿勢は尊いものだろう。

そして、レイチェル・ゼグラーが語った、女性が受動的に「救われる存在」ではなく、自ら立ち上がり「導く存在」になるという物語も、今の時代に必要な視点であることは間違いない。

思想は分かるし、意図も理解できる。

だが、それを語る舞台が、果たして「白雪姫」である必要があったのか?

白雪姫という物語は、”美しさ”という象徴と、”受け身”の物語の中で成り立っている。

王子さまに救われるからこそ、あの呪文は意味を成していた。

そこに強さや批判的な自立像が注入されると、どうしても物語が歪み、違和感や矛盾だけが際立つ。

思想と演出のミスマッチは、本来伝えたかった”正義”すら「押しつけ」や「過剰演出」に見せてしまう。それは観客の共感ではなく反発を引き起こし、結果として本来の理想からも遠ざかってしまう。

わたしは、実写版「白雪姫」をまだ見ていないし、主演のレイチェル・ゼグラーが語った内容を否定したいわけじゃない。

レイチェル・ゼグラーの語る言葉には、現代的な意義も、当事者としての誠実さもある。

王子に救われる姫ではなく、自ら導く女性像。それを求める声があることも、理解できる。

ただ、その言葉を語る「舞台」が違ったのだ。

森の中で、毒リンゴの眠りについた姫が語るには、その思想はあまりにも熱すぎた。

「白雪姫」という物語に語らせたとき、メッセージのベクトルがかみ合わなくなる。

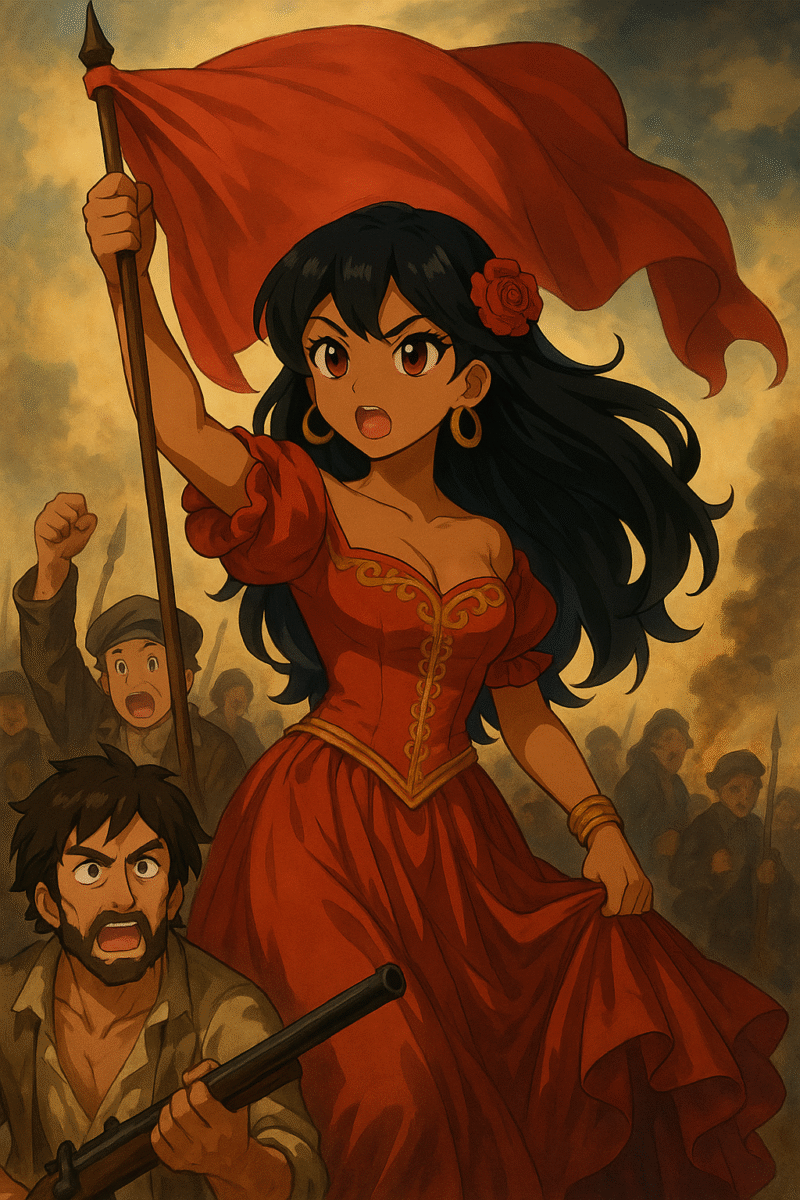

レイチェル・ゼグラーの発言に、わたしはある絵画の構図を思い出させた。

ドラクロワが書いた『民衆を導く自由の女神』。

それは1830年のフランス七月革命を描いた絵画だ。

『民衆を導く自由の女神』は銃を持ち旗を掲げ、民衆の先頭で導く女性の姿があった。美しく、胸元をあらわにしながら、足元には血と死体の山。

それこそが、レイチェル・ゼグラーの語りたかった“彼女”だったのではないか。

ロマン主義の情熱と犠牲を象徴するこの女性像は”導くプリンセス”としての実写版 白雪姫の姿に不思議なほど重なって見える。

ロマン主義が抱える内面から湧き上がる激情や自由への破壊的な渇望を、森の中で毒に侵された姫に語らせてるのが間違いなのだ。

語るべきことは間違っていない。

だが、語る”舞台”がずれていれば、すべてがちぐはぐになってしまう。

正義を語ることは否定しない。ただ、語られるべき舞台を選ぶ必要はある。

舞台を間違えるとただの違和感にしかならない。

メッセージにも「適材適所」というのがあるのではないだろうか?

コメント